Quitter un pays et y abandonner une version de soi-même

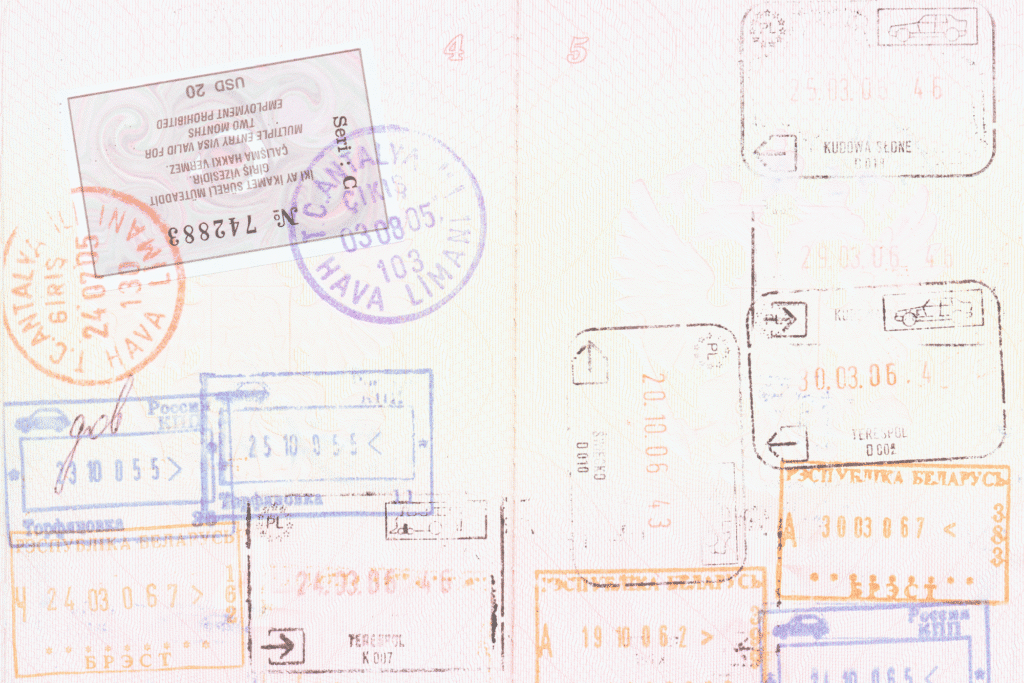

Il existe une forme de deuil dont on parle peu, mais qui marque profondément : le deuil de quitter un pays. Ce deuil est multiple. Il touche ceux qui partent définitivement, ceux qui quittent temporairement, ceux qui s’exilent, et même ceux qui choisissent volontairement un ailleurs.

Mais ce deuil ne concerne pas uniquement le moment du départ. Il s’infiltre aussi dans le retour. Dans ce qui suit. Dans ce qui ne sera plus jamais comme avant.

Quitter son pays d’origine, c’est laisser derrière soi un pan d’identité. Mais quitter un pays d’accueil — même après un séjour court —, c’est abandonner une version de soi-même qu’on avait apprise à aimer dans un nouveau contexte.

J’en ai fait l’expérience après avoir vécu un an aux États-Unis. À mon retour, j’ai dû faire le deuil d’une parenthèse de vie que j’avais souhaité ne pas prolonger. J’avais adoré cette autre routine, ce nouveau rythme, cette version de moi née ailleurs. Mais une fois rentrée, cette vie n’existait plus ou en tout cas, elle n’existait pas aux yeux des autres.

Pendant de longs mois, j’ai eu cette sensation étrange d’être entre deux continents, revenue sans vraiment revenir en me demandant ce que j’attendais pour repartir. Une partie de moi restait accrochée là-bas.

Ce sentiment, je l’ai vécu à nouveau quelques années après, à mon retour d’un autre voyage de quelques mois. Je l’ai aussi découvert chez tant d’autres — voyageurs de longue date, migrants, expatriés, enfants et petits-enfants d’immigrés — qui vivent avec cette impression persistante de ne pas se sentir réellement chez eux ni ici, ni là-bas.

Faire le deuil de son pays d’origine, c’est perdre un pan de soi

Partir de son pays natal, c’est bien plus qu’un déplacement géographique. C’est une perte symbolique. On laisse derrière soi une langue, une histoire, un rythme de vie, des odeurs, des couleurs, des sensations liées à ce lieu. Ce n’est pas parce qu’on choisit de partir qu’on ne laisse rien derrière soi. Chaque choix, aussi libre soit-il, implique une forme de renoncement, parfois plus profond qu’on ne l’imagine.

Le choix n’épargne pas toujours la douleur, le manque. Et lorsque le retour est impossible ou trop lointain, cette absence devient permanente. Le deuil se fige et peut se transmettre à d’autres générations.

Quitter un pays d’accueil, c’est perdre une version précieuse de soi

Lorsqu’on s’installe dans un autre pays, on y construit une routine, un réseau, une manière d’être. On se transforme. Et au moment du départ, c’est tout un monde personnel que l’on abandonne. Le deuil de quitter un pays, c’est une perte plus intime qu’on ne le croit.

Le pays d’accueil devient un miroir dans lequel on avait appris à se voir autrement. Le quitter, c’est aussi faire le deuil d’une partie de son identité.

Le retour ne signifie pas la fin du deuil

Revenir dans son pays d’origine peut, sur le moment, ressembler à un soulagement, à une normalité enfin retrouvée. Mais ce réconfort est souvent de courte durée. Rapidement, une autre forme de déracinement s’installe.

Le pays semble identique, ou alors trop différent. Mais le plus souvent, c’est vous qui avez changé. Vous ne le regardez plus avec les mêmes yeux. Ce retour, parfois idéalisé, devient flou : ce que vous retrouvez ne correspond plus tout à fait à ce que vous aviez laissé ou à ce que vous aviez gardé en mémoire.

Certaines retrouvailles sont intensément joyeuses, d’autres étonnamment fades. Les repères d’autrefois vacillent. Et le sentiment d’être revenu « chez soi » n’est ni immédiat, ni garanti.

Il faudra du temps, parfois beaucoup, pour apprivoiser à nouveau ce lieu familier, pour le redécouvrir avec d’autres yeux, ceux de la personne que vous êtes devenue ailleurs.

Il est possible de ne plus se sentir chez soi nulle part

Vivre entre deux mondes, c’est risquer de ne plus appartenir entièrement à aucun. On s’exprime dans une langue, on pense parfois dans une autre. On est constamment en décalage culturel, émotionnel ou symbolique. Cette sensation d’errance intérieure est difficile à partager, car elle est intime et souvent invisible.

Si vous la communiquez trop, vous risquez d’être catalogué comme celui ou celle qui ne s’est pas intégré ou qui refuse de tourner la page. Qui idéalise trop ce qui a été vécu là-bas.

Ce déracinement qui touche plusieurs générations

Les enfants et petits-enfants d’immigrés ressentent souvent un manque qu’ils ne peuvent pas nommer. Ils héritent d’une nostalgie transmise à travers les silences, les recettes, les coutumes, les vieilles photos. Le deuil devient alors intergénérationnel. Il se glisse dans les interstices du langage, dans les gestes, dans les non-dits.

Les allers-retours n’effacent pas toujours le manque

Revenir temporairement dans un pays aimé, ou retrouver ses racines, peut apaiser. Mais cela ne guérit pas toujours. Souvent, cela réveille la douleur du départ initial. On se rend compte que ce que l’on cherche n’existe plus, ou n’a jamais existé comme on l’imaginait. Les lieux changent, les gens aussi. Nous en premier.

Le seul chez-soi durable est peut-être intérieur

À force de partir, de revenir, de chercher, on découvre que le vrai refuge n’est peut-être pas un lieu extérieur. C’est un espace mental, intime, que l’on construit au fil du temps. Il peut être fait de souvenirs, de mots, de liens affectifs. Ce « chez-soi intérieur » devient un territoire d’ancrage. Et il peut coexister avec la douleur du départ, sans l’effacer.

En conclusion

Le deuil de quitter un pays — qu’il s’agisse du pays d’origine ou d’un pays d’accueil — laisse des traces profondes. Il modifie notre rapport au monde, à l’appartenance, à l’identité. Il peut être douloureux, déroutant, mais aussi porteur d’une richesse unique : celle de pouvoir vivre plusieurs vies en une seule.

Mais au-delà de l’expérience individuelle, j’espère que ce texte ouvre les yeux à celles et ceux qui n’avaient jamais pensé à cela : quitter un pays, ce n’est pas un simple départ. C’est un deuil. C’est une partie de soi qu’on ne côtoiera plus jamais, c’est une page que l’on tourne, volontairement ou non, et parfois sans retour.

Y penser, c’est déjà faire un pas vers plus de compréhension, plus de respect, plus d’empathie. C’est accepter que derrière chaque histoire migratoire, chaque accent, chaque silence, il y a peut-être une douleur tue, un attachement perdu, une force immense.

Reconnaître ce deuil, c’est se donner le droit d’exister pleinement entre les mondes. Et c’est aussi accueillir les autres avec leur passé, leur vécu, leurs racines.